鍼灸師による「東洋医学」解説|20年5月パート2

こんにちは。院長の齊藤です。

前回は、自然界の「陰」と「陽」について考えてみました。

今回は、人の体の部位や人の活動で考えてみます

人の体を上半身と下半身の部位に分けて考えてみますと、

前回同様に、上になる上半身を「陽」、下側の下半身を「陰」と考えることが出来ます。

それでは、体の外側、内側ではどうでしょう?

これも同じく、体の外側(体表面側)を「陽」、体の内側(深部)を「陰」となります。

人の体も部位により陰と陽に分けれると理解出来る。

それでは、「陰」と「陽」で人の活動で考えてみます。

鎮静や睡眠など休息に関係するものを→「陰」

興奮や運動など活動的なものを→「陽」

と、分けることが出来ます。

次は、自然界と人の活動の陰陽の関係について考えてみます。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年5月パート1

こんにちは。院長の齊藤です。

今月も第2木曜日の14日、花巻市の「ココ・アルバ」さんを訪問して、お話しして来ました。

今月のテーマは、「陰陽論」と「五行学説」

東洋医学っぽい言葉がならびました。ちょっと耳慣れない単語ですね。

「陰陽論」とは、中国古代の思想で、

もともとは、「日が当たる」、「日が当たらない」。という事柄から始まり、

どんどん発展していった考え方のようです。

その昔、中国でも農業が盛んであり、「日当たりの良い土地」、「水はけの悪い水の多い土地」には関心があったことは容易に想像がつきますね。

では、どのような事柄が「陰」と呼び、「陽」と呼ぶのでしょうか?

月や夜などは、静かで暗く、冷たい印象がありますね。故に「陰」と呼び、

逆に、

太陽や昼などは、活動的で明るい、暖かいイメージがあります。故に「陽」と呼びます。

と、定義しています。

「明るい」は、陽 ↔︎ 「暗い」は、陰

「暖かい」は、陽 ↔︎ 「冷たい」は、陰

「上」は、陽 ↔︎ 「下」は、陰

「外」は、陽 ↔︎ 「内」は、陰

と言うように、昔の人々は、さまざまな物事には二面性があることに気づいたのでしょう。

さらに、

「上昇↔︎下降・前進↔︎後退・開放的↔︎閉鎖的・外向的↔︎内向的」

など抽象的な性質も含めてそれぞれ「陰」と「陽」に分けていきました。

このような図を見たことがあるでしょうか?

太極図

太極図

「陰」と「陽」を表す「太極図」です。

中国映画などで見かけたことのある人もいるでしょうか?

この図のように、

「陰」と「陽」はそれぞれ真っ二つに分けるだけではなく、

二つに分けると同時に補い合う関係でもある事を表します。

「上(陽)」がなければ、「下(陰)」がありません。

「昼(陽)」がなければ、「夜(陰)」がない。

などのように、

お互いに対立的でありながらも統一的な関係である事を意味します。

薄暗い夜明けから少しずつ日が昇り明るくなり、朝日が昇り、カンカン照りの日中へ。

日中を過ぎると徐々に日は暮れ、夕暮れはにはまた少しずつ暗くなり、日没を経て真っ暗な真夜中へ。

そして、また日が昇る・・・

太極図は、このような「陰」と「陽」を一度に表した図として表されています。

このような考え方から、世の中(自然界)のあらゆる物事は2つの性質に分けることが出来る。または、お互いにバランスを取るように絶えず変化していくものととらえていったものと考えられるようです。

今度は、1日から1年で考えてみましょう。

冬は寒いイメージがありますので、「陰」。

逆に夏は暑いイメージですので、「陽」。

これは、なんとなくイメージが湧くでしょうか?

冬の季節が終わると少しずつ暖かくなり、春になりそして夏へと移ります。

また、夏の季節が終わると少しずつ寒くなり秋、それから冬へと移り変わります。

また春が来て・・・

と、続いていきます。

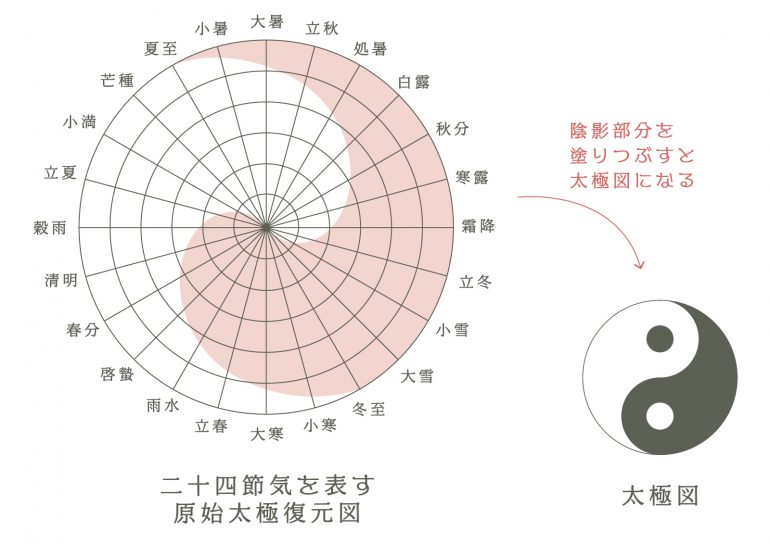

季節を用いる言葉の二十四節気とこの太極図を組み合わせてみると。

このように表すことができます。

次は、人の体や活動についての陰陽を考えてみます。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年4月パート3

こんにちは。院長の齊藤です。

「少し遅くなりましたが、先月の内容の続きです」

東洋医学では、

「人間は自然の一部である」という考え方がありあます。・・・これは、どういうことでしょうか?

例えば、

太陽の熱で暖められた地上の水分は、水蒸気となり、やがて雲を形成します

↓

雲の中で生じた水分は、その重さから雨となって地上に降り注ぎます(その際は周りの空気を冷やしていく)

この関係が崩れると、大雨から洪水になり、やがて土砂崩れなどに。

人の体ではどうでしょうか?

水を飲むと、消化器官を経て全身に水分として吸収されていきます。

例えば水分の飲みすぎでは、

↓

浮腫みや下痢を引き起こしたりします。

このように、人間の体が自然界の一部で、人の体の中にも自然界と同じ構造があると考えると、

「自然界で起こっていることが、人の体の中でも起こっている」と考えられています。

このような考え方が、自然を見ながら体の中で起こりうる変化を推察することにつながります。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年4月パート2

こんにちは。院長の齊藤です。

昨年度までの内容でも、たまには東洋医学に少しだけ触れてきましたが、

漠然としすぎて、なかなかピンと来ないことが多かったので、

東洋医学を知っていただくためには、

やはり、簡単でも良いので基本的な内容を知っていただくことが大切なようです。

「体を冷やさないように」・・・実は東洋医学の考えかただったりするけど、結びつかない。など。

第一回目は、東洋医学のイメージと西洋医学(現代医学)との比較や伝わり、

発展、長所や短所を比べながら東洋医学に触れていただきました。

例えば、以下のような感じで進んでいきました。

Q.東洋医学にはどのようなイメージがありますか?

A.悪い場所だけでなく、体全体を診る。

A.なんか難しそう。

A.よく分からない。

A.中国から伝わった。

A.昔から日本にあるもの。

など、たくさんのイメージを言っていただきました。

次に、

Q.西洋医学(現代医学)はどのようなイメージがありますか?

A.検査をする。

A.薬を飲む。

A.ピンポイントで、悪いところを治す。

など、東洋医学とは違った視点でのイメージを皆さんに挙げていただきました。

次は、東洋医学とはどのようなものかを具体的な例を挙げながら進んでいきます。

鍼灸師による「東洋医学」解説|20年4月パート1

こんにちは。院長の齊藤です。

一昨年より月に一度、多機能型事業所「ココ・アルバ」に訪問して

健康についての話や、

ストレッチなど身体についてのお話をさせていただいておりました。

今年度も継続して訪問していくことになりました。

昨日は、今年度第1回目

今ままでは、特にテーマを設けないでの、

講義が多かったのですが、

今年度は、東洋医学の考え方をもとに、

日常生活では、それをどのように生かすかを考えて

シリーズでお伝えしていこうと計画しております。

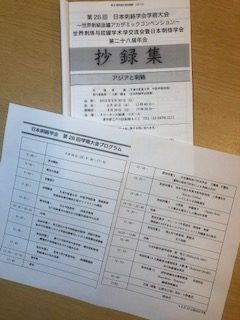

2019年学術大会

今年の学術大会への参加は、

5月の全日本鍼灸学会学術大会 愛知大会

6月の日本刺絡学会学術大会

となりました。

全日本鍼灸学会学術大会でのテーマは「女性のミカタ」

女性への身体の診かた、それを踏まえて女性の味方を目指すものと捉えてきました。

二日間参加してきましたが、二日では消化しきれないほど中身の濃い大会となりました。

会場:名古屋国際会議場

会場:名古屋国際会議場

夜の名古屋城

夜の名古屋城

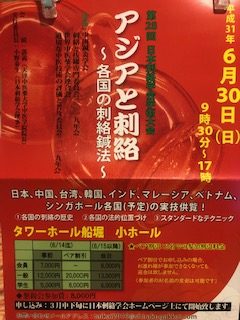

また、日本刺絡学会学術大会でのテーマは「アジアと刺絡」

演者は、日本をはじめ中国、台湾、香港、マレーシアなど各国からで、

国際的な学術大会への参加となりました。

会場:タワーホール船掘

会場:タワーホール船掘

今年の貴重な経験を踏まえて更に来年の施術に活かしたいと思います。

2019年駅伝大会

今年も例年同様、

金ケ崎町(森山クラブ長距離)のチームと駅伝大会に帯同し、

ケア(トレーナー活動)をしてまいりました。

11月の一関・盛岡間駅伝競争大会(日報駅伝)に向け、

男鹿駅伝、奥羽横断駅伝へ。

6月の男鹿駅伝は、新しいメンバーを加えての大会となりました。

コースの一部変更や、全国から強豪が集まる中、

自分たちの駅伝が出来たことは大きな成果となりました。

男鹿総合運動公園

男鹿総合運動公園

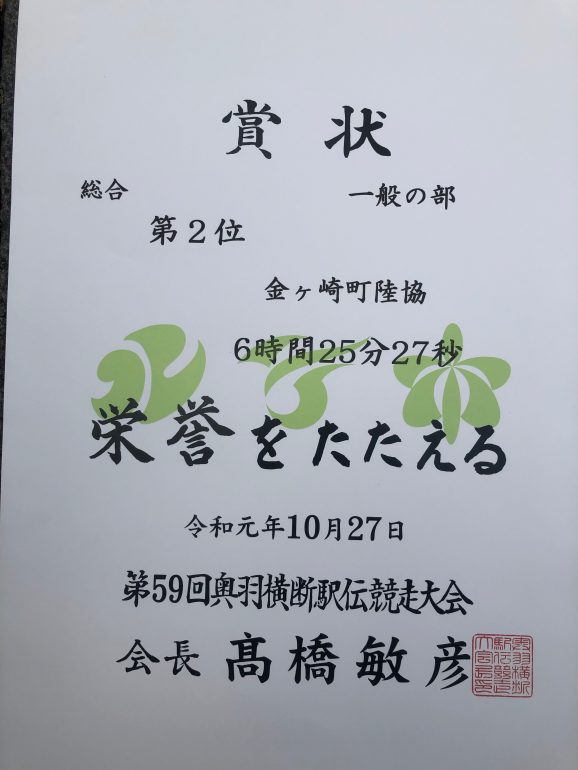

10月には、2日間に渡る奥羽横断駅伝。

11月の日報駅伝に向け、各人追い込みになる時期。

その中での実戦大会。

エースは日時が重なった盛岡で開催されたフルマラソンへ参加するため、

当大会へは不在でしたが、エース不在の中での一般の部で第2位。

一時は県の代表チームの前でレースをすることが出来るなど、

素晴らしい内容、結果となりました。

奥羽横断駅伝

奥羽横断駅伝

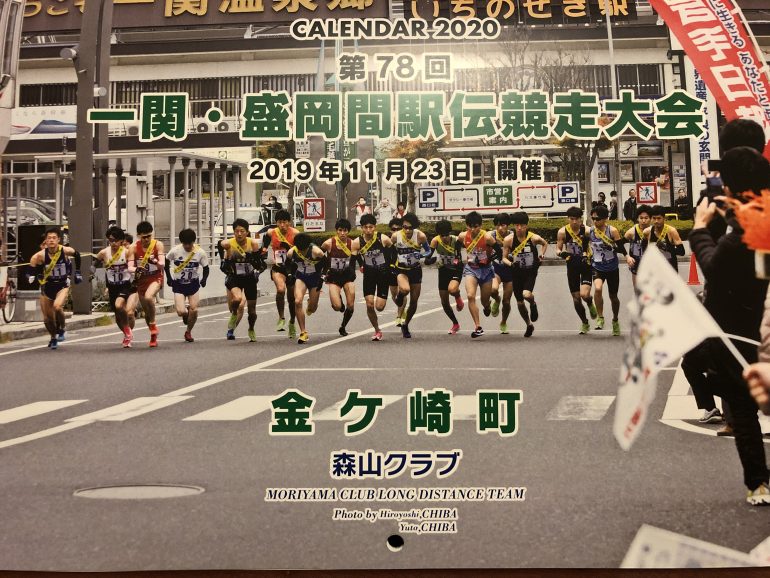

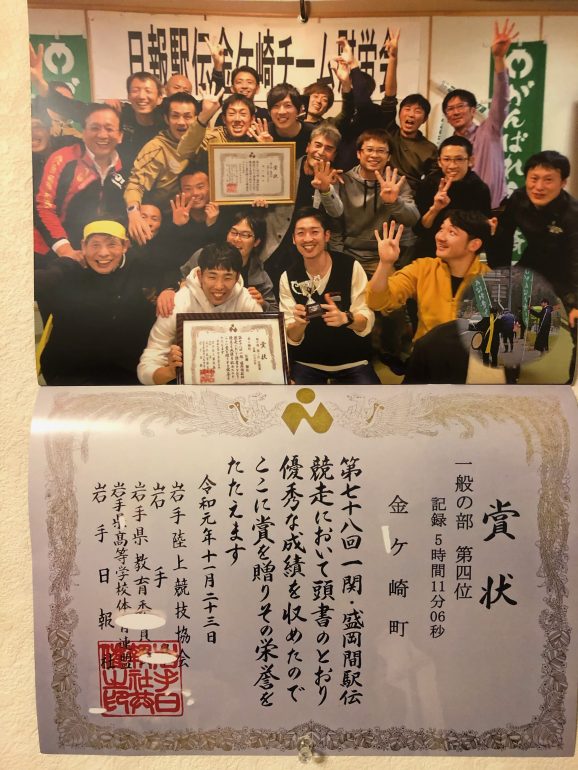

目標である、11月23日(土)の「一関・盛岡間駅伝競争大会(通称:日報駅伝)」では、

一時は優勝争いをするレース展開となるなど、

2年前の5位を上回る過去最高位の4位を獲得することが出来た。

チーム一丸となり、一年間厳しい練習してきた成果が最高の結果となりました。

皆と一緒に喜ぶことが出来、感動させていただきました。

スタート地点:一関駅前

スタート地点:一関駅前

ゴール地点付近:もりおか歴史文化館側

ゴール地点付近:もりおか歴史文化館側

慰労会

慰労会

賞状と入賞カップ

賞状と入賞カップ

大会前に故障した選手などには、

直前までに何とか走れる状態に出来たことは、

ホッとすると同時に、

しかしながら、

最後まで状態がもつかどうかの不安との戦いもありました。

皆、素晴らしい選手で、

一緒に参加できたことに感謝しております。

来年は、練習を少し再開し、

皆さんと一緒に走れる状態にカラダ作りをしていこうと思います。

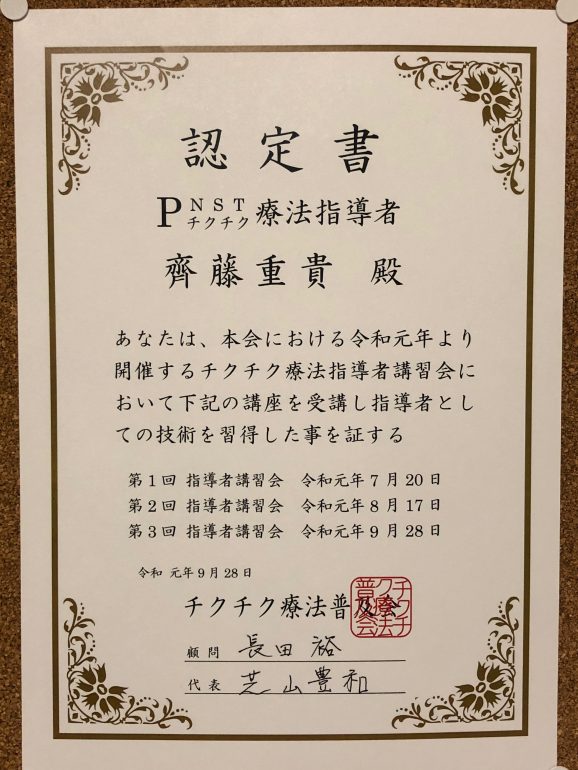

チクチク・PNST療法

当院で取り入れている施術の一つにチクチク療法があります。

今年は、創始者である長田医師が英語版の本を出版するにあたり、

チクチク療法をPNST療法とも言い、

または、その両方を併記しても良いことになりました。

(※PNST:Prickling Neuro-Stimulation Techniqueの略)

また今年は、

第一回目の「チクチク・PNST療法」の指導者になるための講習があり、

その知識、技術を習得し認定を受けることが出来ました。

下記、認定書にもあるように講習会は3回でありましたが、

講義の内容がとても濃く、進むスピードが速い。

時間が足りないと思うほどでした。

講習会というより、大学で講義を受けてるようでした。

今までの基礎講習とはレベルが全く異なりました。

その上、最後の試験が難関でした。

(医師の試験問題としても難しい部類とのこと)

PNST療法指導者認定書

PNST療法指導者認定書

チクチク療法の英語版(一般書)

チクチク療法の英語版(一般書)

今秋には、

外国から医師や治療家などが訪れ、

PNST療法を学び、各国へ持ち帰り、

外国でも広がりつつあります。

来年2月には、

それらの症例も含めて最新情報を取得し、

施術に更に活かしていきたい。

第68回 男鹿駅伝競争大会

今年も6月最後の土曜日は、秋田県男鹿半島で開催される男鹿駅伝競争大会(7区間、64.7キロ)がありました。例年同様、金ヶ崎の駅伝チームに帯同し、選手のケアおよびサポートをさせて頂きました。

昨年までは、男鹿温泉をスタートし、市内、市役所前を通過して入道崎灯台がゴールでしたが、今年からコースが変更になり男鹿総合運動公園をスタート・ゴールとする本当に男鹿半島一周コースとなりました。区間数が変わらないことから、全体の距離が伸びるという更に高難度(コース全般にアップダウンが激しい)の駅伝大会となる中、選手たちも一丸となって激走していく姿には感動してきました。

普段、セルフケアを行なっている選手たちも、いざ身体をチェックすると足りない部分が出てきているようで、前日に出来ることを施術し、出来る限り万全の状態で見送り、選手たちもその期待に応えてゴールの際は達成感を味わうことが出来ました。ありがとう!

今年もまだまだシーズンが始まったばかりです。秋の駅伝大会に向けお手伝いしていきたいと思います。

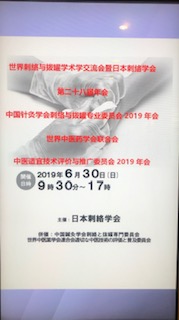

日本刺絡学会学術大会

昨日は江戸川区のタワーホール船堀で、

第28回 日本刺絡学会学術大会 〜世界刺絡抜罐アカデミックコンベンション〜

世界刺络与拔罐学术学交流会暨日本刺络学会 第二十八届年会

が行われました。

中国、台湾、、香港、マレーシアからも沢山の先生が来日し、講演や実演をして頂きました。

中国の先生の実演を見ていると、中国語での解説、手技での手の使い方、間合いや雰囲気などが、昔天津で臨床研修を受けていた際を思い出し、懐かしいとともに、昔と同様、今回も新しい刺激を受けてきました。今回の外国の先生方は耳穴を使うことが多く、初めてのことで新しく学ぶ機会となりました。(耳ツボとは違うと思います)

また、岩手県の病院で刺絡療法を行う内科の先生も参加されていて、ご挨拶出来たことも大きな出来事になりました。隣町になりますが、病院への紹介も出来るようにしていきたいと思います。